La petite histoire que je vais vous raconter, celle de ma première affectation et de mon premier embarquement, à besoin, pour ceux qui n’ont heureusement pour eux pas mon âge, d’une petite piqûre de rappel s’il ne sont pas au fait, avec un peu de détail, de ce quoi était fait notre quotidien.

D’abord avant la période au cours de laquelle J’ai contracté mon engagement dans la marine (1949), et ensuite de ce qui se passait en France et dans le monde quand je fus incorporé.

En 1944 nôtre pays libéré était une France ruinée, pillée par les Allemands, démolie par les bombardements alliés et les combats successifs.

630.000 personnes avaient perdues la vie

Entre la fin août 1944, au moment où le Général de Gaulle était arrivé au pouvoir, et la fin de l’année 1944, il y avait eu un lavage de linge sale, désigné sous le vocable « d’épuration ».

Nous avions été tous témoins, plus ou moins proches, d’atrocités durant la guerre, elles étaient à débiter au compte des troupes d’occupation mais aussi au compte de Français partisans de la collaboration.

Quand après quatre ans d’occupation, à la libération, le ressentiment à pu librement se manifester, il a été brutal et s’est traduit par 9000 exécutions dites sommaires, et bien d’autres choses encore.

La Marine Nationale avait créé son propre comité d’épuration, ses actions furent jugées timides et donnèrent lieu à bien des polémiques, je me suis intéressé à ces questions, mais il est absolument trop tard pour exhumer ces histoires.

Après la libération, les FFI ont exercé un pouvoir de fait dans nos régions où les Alliés n’étaient pas intervenus, comme ce fut le cas dans ma propre région, le sud Poitou, ou les maquis étaient « rouges ».

Les tensions avaient été extrêmes, en particulier au moment ou le Général de Gaulle avait mis en place une administration provisoire, j’en ai connu le récit 20 ans après, quand après avoir quitté la Marine et alors que j’étais devenu juriste, j’ai pu avoir, au sein de la juridiction dans laquelle j’officiais, une conversation avec Maître SHULLER, Avocat, qui avait été nommé Commissaire de la République à POITIERS au moment de la libération.

Il m’a indiqué qu’ayant pris place dans la Préfecture de la Vienne, il avait été assiégé par les maquisards et la Haute-Vienne et de la Vienne, et avoir pensé que les choses allaient définitivement mal tourner.

Notre économie était totalement moribonde, et les hommes qui avaient fait la guerre ou la résistance n’était pas forcément les meilleurs pour la relever.

Tous ceux qui pensaient que guerre finie était synonyme d’abondance, s’étaient fourré le doigt dans l’œil.

Les 2.500.000 soldats qui depuis 1940 étaient restés prisonniers en Allemagne (tous mes oncles étaient dans ce cas), et qui venaient de rentrer la fleur au fusil, pensaient que la France qui figurait au palmarès des vainqueurs était devenue forte, et débarrassée des faiblesses qui les avaient envoyés en masse dans les stalags.

Ils perdirent rapidement les illusions qui leur restaient.

La pénurie alimentaire, dont nous les ados de cette guerre, avions particulièrement soufferts, surtout en ville, s’accentua encore.

Pour mémoire, à PARIS en septembre 1944, et ailleurs, on avait droit à 350 grammes de pain par semaine, alors qu’en avril 1945 la ration de viande hebdomadaire passa à 60 grammes.

Cette année là 1.000.000 de familles n’avait plus d’habitation, à la suite des bombardements effectué surtout sur les grandes villes, l’estimation des logis détruits représentant le quart de ceux qui existaient primitivement dans les 74 départements les plus touchés.

Il ne restait pratiquement rien de notre infrastructure portuaire.

Le réseau ferroviaire était ravagé : 18 000 km de chemin de fer seulement restaient utilisables sur les 40 000 km de lignes, et un wagon sur deux pouvait encore rouler.

200 de nos 300 gares principales avaient été écrabouillées, il faudra des années et des années avant qu’elles soient reconstruites, je suis « calé » la dessus, car mon père, cheminot ; Chef Aiguilleur Principal à la gare de POITIERS a été dans le bain toute la guerre.

Il y avait naturellement une pénurie de matières premières, le manque de charbon était criant et la désorganisation des transports et le manque de main-d’œuvre n’arrangeait rien.

Nos exploitations agricoles, pas mécanisées pour la plus grande part, étaient en déshérence faute des bras prisonniers, c’était le cas dans ma campagne Poitevine ou il restait les grands-pères, les femmes, et les enfants qui, comme je l’ai fait un temps, travaillaient dur aux champs et à la ferme.

L’hiver 1944-1945 et de grosses gelées au printemps 1945 occasionnèrent une perte de rendement de 50 % inférieure à celle d’avant 1940.

Tout manquait, les produits de base, le lait (jusqu’en 1948).

La ration de matière grasse n’était plus que de 15 grammes par jour, alors qu’elle devrait être de 78 grammes.

Ce rationnement dura jusqu’en 1949, date à laquelle j’ai remis ma carte de rationnement à la MARINE lors de mon incorporation à ROCHEFORT.

Le marché noir était omniprésent. L’inflation se déchaînait (38 % de hausse de prix en 1945, 60 % en 1947).

Pour faire bonne mesure notre position internationale et coloniale était remise en question par notre défaite militaire de 1940.

Nos colonies contestaient plus ou moins violemment notre domination (mars 1945 : l’Indochine proclamait son indépendance, premières insurrections en Algérie le 8 mai 1945).

À peine sorti de la deuxième guerre mondiale, nous avons vu d’autres guerres s’enchaîner dans le monde.

Une simple liste :

1945 guerres du japon et sa capitulation.

1945 début de la guerre d’Indochine, elle prendra fin (pour la France) en 1954.

1947 c’est le début de la guerre froide.

1947 ce sont le Indo-Pakistanais.

1947 Madagascar : insurrection anticoloniale contre la France : près de 100.000 morts, j’ai été embarqué

avec des collègues qui avaient « fait » Madagascar, rien de réjouissant.

1948 Début de la guerre civile en Colombie (ce n’est pas encore fini).

1948 Première guerre Israélo-Arabe.

1949 Birmanie : guerre civile.

1950 Guerre de Corée, elle finira en 1963.

1950 C’est la guerre en Chine, Mao contre Tchang.

1950 6 décembre, les journaux (j’en ai conservé quelques-uns) titrent : Le Général de LATTRE de TASSIGNY, Haut Commissaire et Commandant en Chef en INDOCHINE, en 2 ième page on peut lire ; « 1.700 blessés rentrent d’INDOCHINE ».

Dans ce contexte, la plupart d’entre nous étaient persuadés que « la guerre » en général était inévitable, que nous avions plutôt intérêt à être des marins professionnels maintenant, qu’appelés un peu plus tard sous les drapeaux par voie de mobilisation générale.

Surtout après que le Président des Etats Unis, Harry S. Truman le 04/04/1949, eut déclaré dans son discours sur l’alliance atlantique « la guerre n'est pas inévitable ».

DECEMBRE 1949

Quand fin 1949, à la sortie de l’École de l’école des Détecteurs de PORQUEROLLE, vint l’heure du choix de l’affectation pour les matelots de 2ième classe pourvu du brevet de « détecteur, radariste, asdic, écouteur », personne ne s’est battu avec moi pour aller sur le

Croiseur Émile

BERTIN.

Réputé être un beau bateau au passé glorieux, affichant encore des performances de pointe ahurissantes malgré sa mise en construction en 1931, l’année de ma naissance, c’était en cette fin 1949 un « vieux beau », qui affichait une puissance de 102000 C.V, une vitesse de 34 nœuds, et un effectif de plus de 500 hommes.

Mais la rumeur, issue de radio coursive en cette fin 1949, courrait que ce bateau était devenu, affecté à l’école de canonnage, plus ou moins, la continuité des pontons du bagne de TOULON, voulu par Henri IV.

Certe ceux qui y embarquaient n’y rentraient plus avec un bonnet rouge ou vert, enchaînés, mais les 500 hommes qui formaient l’équipage, selon « les langues de putes », n’y étaient venus que du simple fait qu’ils n’avaient eu le choix qu’entre BIRIBI, TATAOUINE, et l’Émile

BERTIN.

4 ans après la fin de la 2ième guerre mondiale (pas plus que maintenant), il n’existait de « guide Michelin », affectant des notes et des étoiles aux vaisseaux de la Royale, en fonction de leur degré de confort, de la qualité de leur cuisine, et de celle de l’accueil ou du service…

Radio coursive, comme vous le voyez, pourvoyait à ce manque d’information essentielle avec plus ou moins de bonheur.

Les propositions d’affectation ayant toutes leurs avantages et leurs inconvénients ainsi répertoriés, vogue pour l’Émile

BERTIN, d’ailleurs plus par défaut que par véritables critères sérieux de choix.

Pourtant, avec le galon rouge sur les manches, et l’insigne de détecteur en haut, j’avais eu l’impression de faire un pas.

DÉTECTEUR ! À l’époque c’était une spécialité nouvelle dont j’ignorais tout avant mon engagement (je voulais être RADIO) et que je devais à un heureux hasard, qui selon ce qui m’a été dit, correspondait lors des tests à une note mirobolante en mathématique…

Elle me plaisait cette spécialité de DÉTECTEUR, qui comportait l’usage et l’entretien du RADAR comme de l’ASDIC, elle correspondait bien au besoin du marin, qui selon l’adage applique le principe « naviguer c’est prévoir » éprouvait le besoin de voir loin pour anticiper, c’est-à-dire de prévoir à temps les manœuvres, trouver un ennemi où éviter un danger naturel.

Ce besoin général était dans mes gènes et ne m’a jamais quitté.

En plus la littérature n’y va pas de main morte dans l’usage de la brosse à reluire, je cite « La ROYALE » de Jean RANDIER, page 774, qui rapporte, si j’ai bien compris, un article, non daté, de la revue maritime :

« La spécialité de Détecteur ASM, d’une grande importance opérationnelle exige un niveau intellectuel élevé et des aptitudes sensorielles, auditives surtout, très développées. »

« Cette spécialité, comme d’ailleurs celle de Détecteur du service général, est très recherchée à la fois pour son intérêt technique et pour le prestige et les responsabilités qui s’y attachent. »

« Le travail du personnel de détection ASM est des plus délicats et fatigants. C’est ainsi que les observateurs ressentent au bout d’un temps assez court une immense fatigue psychologique favorisée par l’angoisse née de l’obscurité, de la claustrophobie et de l’attention soutenue. »

Tout dérangement brusque d’un opérateur attentif constitue un stress, accompagné d’une brève désorganisation psychomotrice. »

La fatigue physiologique, (auditive et visuelle, point très lumineux) est telle que les opérateurs sont mis en repos de vue après 30 minutes de veille continue ».

Je pense sincèrement ne pas avoir eu les qualités ainsi mises en avant, alors revenons à nos moutons, et pour être plus précis à « l’ÉMILE ».

Nous étions le 1er décembre 1949, et, vu du quai, les 177 mètres hors tout en tôle d’acier du

croiseur, et ses superstructures en imposaient au jeune col-bleu que j’étais.

« L’abordage » du

BERTIN, côté cul-de-poule, était impressionnant, il m’apparaissait d’autant plus moderne, que le vieux cuirassé LORRAINE, amarré en face, renvoyait une silhouette de l’époque de la grande guerre.

C’est dans ces conditions que mon sac et moi avons emprunté, non sans circonspection, la coupée de l’Émile

BERTIN, à quai dans l’arsenal de TOULON.

Pas de factionnaire en bas de la coupée, en haut le commandant n’était pas là, comme pour une croisière de luxe, avec le commissaire, pour m’accueillir et se présenter, m’emmener au bar, pendant que quelqu’un serait allé poser mon sac dans le caisson qui m’attendait.

Non, mais arrivé à bord, après avoir salué le drapeau, la traditionnelle « VALEUR et DISCIPLINE » qui jusque-là allait de soit, prenait une allure de mise en garde.

La rencontre avec le comité d’accueil fut chirurgicale, et dans les coursives qu’un planton me fit parcourir tout paraissait tellement, au premier regard, si nickel chrome, que j’y reniflais déjà l’odeur du faubert et de la vadrouille.

Je n’avais pas tort, car en rejoignant, tout à l’avant, le poste d’équipage ou j’étais affecté, je me retrouvais dans une ambiance particulière pour moi, la « déco » était purement métallique et mécanique, et je ne l’ai retrouvée ultérieurement que sur le JEAN-BART.

Une vraie image du XIXe siècle dans ce que vous appelleriez aujourd’hui un écomusée…

Cela sentait l’acier poli du sol, briqué à clair, le fourbissage, la paille de fer, la sueur, la vieille toile et la vieille gamelle, le poste était vide, bancs et tables aux barrots, gamelles et bidons aux râteliers.

Hamacs pliés en deux accrochés à une barre circulaire entourant des épontilles, ainsi que le long d’une cloison.

Comme je n’avais pas d’éléments de comparaison, je prenais les choses comme elles étaient, certain que cela faisait partie d’un apprentissage d’une vie qui, je pensais, allait être la mienne.

Se posait pour moi le souci de m’insérer tranquillement dans le groupe qui occupait le poste lorsque, étant passé par la voilerie chercher mon hamac, ce fut l’heure où l’espace s’animât.

Ce n’était pas une difficulté particulière pour moi, j’écoutais et je regardais, je répondais aux questions qui pouvaient m’être posées et je ne la « ramenais pas ».

Mon insertion, dans ces conditions, s’effectua sans problème dans un groupe qui avait des idées, des affinités, et que j’avais « détecté » comme étant les plus compatibles avec les miennes.

J’ai rapidement su, grâce à leur aide, tout sur la vie à bord, m’orienter à l’intérieur de l’ÉMILE, sur le travail, les contraintes, les revues multiples, les bordées, les quarts et les tiers, les corvées en tout genre, les postes de lavage, de quoi et de qui il fallait se méfier, qui dans la hiérarchie depuis le PACHA jusqu ‘au « CHOUF » le plus proche, était bienveillant où « peau de vache », la mauvaise qualité la table, la tenue du bateau à la mer lors des sorties avec les élèves « boums », les bonnes adresses de CHICAGO, haut lieu Toulonnais que je n’avais encore jamais fréquenté, etc.

Le tableau était assez sévère, mais ce n’était pas encore, comme promis, les pontons du bagne.

Je me rendis compte rapidement que ce bâtiment avait deux vies bien différentes, auxquelles j’allais avoir moi-même à être soumis, l’une quand l’Émile était à quai, l’autre quand il était à la mer en exercice.

Mon expérience de la mer, que je n’avais découverte qu’après la guerre, était limitée aux quelques jours d’embarquement dont nous avions bénéficié, sur une frégate ex-anglaise « La DÉCOUVERTE », quand j’étais à l’école des Radaristes à PORQUEROLLE, pour nous familiariser à l’usage de l’ASDIC et du RADAR.

Cette photo qui est extraite du Web, présentée comme étant La DÉCOUVERTE, ne comporte aucune indication de propriété.

Dans mon souvenir, récent puisque le

BERTIN était ma première affectation, cette frégate m’apparaissait presque « familiale » à côté de l’Émile

BERTIN, elle avait été construite en 1943 en GRANDE-BRETAGNE, mesurait 93 mètres, l’effectif était d’une centaine d’hommes, vitesse maxi 19 nœuds.

Nous avions embarqué à quelques encablures de l’école, un peu au large, où s’était positionnée cette frégate, après un trajet mouvementé en canot, nos hamacs sous le bras, pour un périple d’exercice d’une huitaine de jours vers AJACCIO.

Nous étions très enthousiastes de faire cette « croisière », première vraie sortie en mer, première traversée vers cette Île, la Corse, qu’aucun d’entre nous ne connaissait, premier contact aussi avec le matériel de détection « en live ».

L’intérieur de la frégate n’avait rien du « cosy » britannique, l’acier était peint du sol au plafond, et nous avions compris tout de suite que les aménagements d’un bâtiment de combat n’avaient rien à voir avec celui des paquebots de croisières dont nous avions vu les gravures sur les vieux numéros de l’ILLUSTRATION.

Une fois intégré qu’il y a partout des fils, des câbles, des tubes de diamètres divers, du froid, du chaud, du bruit, on est dans le bain.

Nous nous sommes aussi rendu compte que nous n’avions aucun espace réservé, et que l’équipage n ‘avait pas l’intention d’aller coucher dehors pour nous faire de la place.

La frégate, déjà depuis quelques heures, tanguait et roulait sérieusement sur une Méditerranée blanchie par un mistral piaulant et décapitant les moutons, quand on nous montra où crocher nos hamacs, dans une coursive latérale.

Comme nous étions déjà chamboulés par le rinçage du bateau, personne ne traîna pour brêler son lit, et y grimper pour profiter de sa stabilité au roulis, mais… De la porte ouverte de la machine montait une chaleur rassurante, et parfumée au mazout réchauffé.

La goutte qui fait rapidement déborder le bol alimentaire.

Je ne sais plus de quoi était composé le repas du soir, mais je me souviens que les hamacs furent rapidement vidés les uns après les autres de leurs occupants, partis crier « RAOUL » ailleurs.

J’ai cru que j’allais résister, mais insidieusement le malaise s’installa et je capitulais.

J’allais faire connaissance avec un mal inconnu pour moi à ce jour, le mal de mer, et pas un petit.

J’ai rejoint l’arrière de la passerelle où j’ai retrouvé dans la nuit quelques disciples de Neptune, la mine défaite, tout mouillés et transis.

J’ai trouvé rassurant de partager ma naupathie avec mes petits camarades, mais honnêtement j’ai mis, le cœur entre les dents, ma vocation entre parenthèses.

Rétamés, vidés, couverts de sel, à l’état de loque, mouillés comme des rats, nous y avons passé la nuit.

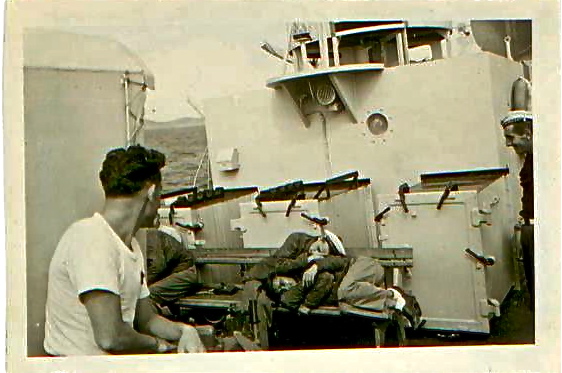

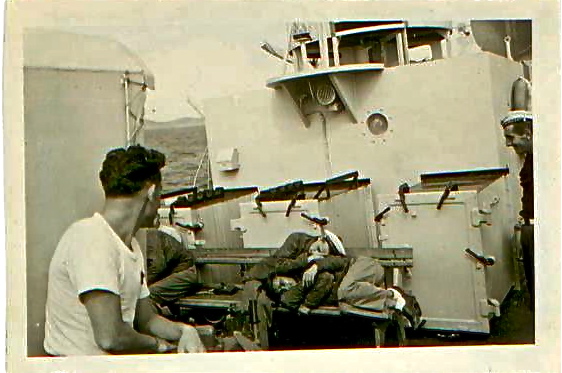

La photo ci-dessous, prise au petit matin, est plus parlante que mon discours, je n’y reconnais personne, mais vous remarquerez, à droite, un bachi « La DÉCOUVERTE », un peu rigolard, qui se réjouit de voir mes petits camarades devenus des poissons morts.

Après cet intermède, il m’est arrivé d’être vaseux à la mer, puis tous les malaises ont disparu rapidement et j’ai toujours pu, Dieu merci, assumer mon travail sans problème.

Le reste de la croisière école s’est bien passé, c’était très pédagogique, et, en plus, en veille à la passerelle, j’ai enfilé pour la première fois de ma vie le confortable « duffle-coat » de la marine anglaise, qui était le vêtement de bord à la mer.

J’en suis devenu un adepte…

En ce mois de décembre 1950, une vague de froid s’était abattue sur l’Europe, et même les canards avaient les pattes gelées.

Sur l’Émile, il valait mieux ne pas avoir le mal de mer, vous allez comprendre pourquoi.

https://i.servimg.com/u/f44/17/44/05/05/e_b_1916.jpgJ’y ai été embarqué sur ce bateau jusqu’au 1er février 1950, (vous saurez tout des causes et circonstances de mon débarquement), et je ne suis donc resté que 2 mois.

Pendant ces 2 mois, pour les besoins de l’instruction donnée par l’école de canonnage, le bateau allait effectuer ses exercices aux Salins d’HYÈRES et aux alentours.

https://i.servimg.com/u/f44/17/44/05/05/e_b_1917.jpgComme nous étions en hiver, la Méditerranée était souvent agitée par des vents plus ou moins violents.

Dans ce contexte, l’Émile

BERTIN qui avait une proue haute, fine et peu tulipée, lorsqu’il lui était demandé un peu de vitesse, plongeait son étrave avec bonheur dans l’élément salé, jusqu’aux écubiers, remontait et replongeait.

Les occupants éventuels du poste avant dont j’étais, se retrouvaient dans un ascenseur, alternativement montant et descendant, sans fin, sur une hauteur représentant le différentiel entre la ligne de flottaison et les écubiers.

J’ai fait l’expérience suivante : dans les conditions évoquées, après un déjeuner acrobatique, aussitôt entendue l’annonce « ramasser les plats, gamelles et bidons aux râteliers », et alors que les bans et tables n’avaient pas encore rejoint les barrots, je me suis couché à plat ventre sur un banc.

Quand l’étrave descendait, j’avais l’impression d’être en apesanteur, quand elle freinait au point bas et qu’elle remontait vers son point haut j’avais l’impression de m’écraser sur le banc…Heureusement que je m’étais rapidement amariné et que je n’avais plus le mal de mer.

Passer en quelques secondes de l’apesanteur à une ressource de 3 G, c’est mieux qu’à Luna-Parc.

En effet, car ces jours-là les malades étaient nombreux, surtout chez les élèves canonniers qui vivaient alors une expérience mémorable.

Les poulaines du

BERTIN étaient du genre de celles que l’on oublie pas, pour les connaisseurs celles de l’ARROMANCHES étaient bien plus sympathiques.

Disons que celles du

BERTIN étaient du modèle 1933, et celle de l’ARROMANCHES du même moule mais modifié 1949.

Il s’agissait de tubes de « pipeline », de grand diamètre, coupés en deux, sur lesquels on avait posé des planches en travers, par paires séparées de petits tubes coudés servant d’accoudoir, le tout formant des toilettes à la turc, en hauteur, sur toute la longueur d’un grand local.

Dans le fond de cette immense cuvette circulait de l’eau de mer amenée par une pompe idoine, l’évacuation s’effectuait par gravité.

A l’heure matinale du lever la fréquentation des lieux générait une file d’attente (si je vous avais dit que l’on y faisait la queue vous me diriez que malgré votre compréhension sur mes effort pour éviter certains mots j’allais engendrer la censure).

Imaginez, si aujourd’hui vous ne pouviez pas faire autrement que de fréquenter les poulaines du

BERTIN, vous constateriez que la première fois votre arrivée dans les lieux , votre insertion à croupeton sur les planches d’un espace vide mais bien entouré, nécessiterait au moins que vous souffriez d’une urgence irrépressible.

Je n’ose pas vous parler des bruits, de l’odeur, ni des conversations.

Cela par mer calme ou à quai.

Car les jours de mer agitée, vous savez ces jours ou nous sortions nos élèves canonnier, il y avait un lot sensible au mal des transports, et on y ajoutait un certain pourcentage d’irréductibles, appartenant aux 500 titulaires du

BERTIN, la fréquentation des poulaines augmentait proportionnellement à la vigueur de l’événement.

Chamboulés par l’envie d’évacuer par les deux bouts, pressés de se débarrasser de leur contenu dans le falacieux espoir d’une délivrance de ce mal de mer maudit, mais n’osant déposer leur fardeau n’importe où, ils migraient comme des fourmis vers les poulaines.

Là se posait la question pour d’établir des priorités dans leurs urgences du haut ou de celles du bas, tant et si bien que dans ces chiottes infernales tous se vidaient agrippés aux accoudoirs, soit penchés en avant (ayant choisi la voie haute), soit à croupetons sur les planches (option voie basse).

Doux Jésus, quel spectacle fellinien, mais je dois ajouter pour les non pratiquants de ce type de toilettes qu’il est inévitables dans ces circonstances que l’on coupe les eaux pour éviter qu’elles restent à la même hauteur au tangage, car c’est plus hygiénique que les dépôts stagnent que s’ils arrosent l’équipage.

Au bout d’un certain temps sans ce flot salvateur, on pourrait souhaiter entendre l’ordre d’évacuation, mais j’en ai assez dit sur le sujet ; on ne va pas y passer la journée.

Les jours à la mer, estimés en moyenne à sept par mois pendant la durée de mon embarquement, nous retrouvions notre spécialité, et plus particulièrement des fonctions au central information.

Les équipements électromagnétiques que nous servions dataient de 1943, et selon mon souvenir ils étaient très peu performants, par exemple, en surface, seulement capable d’une détection à peine supérieure à une dizaine de miles de distance.

Toute l’artillerie de ce bateau m’impressionnait, je souhaitais voir cela dans le détail, comme la machine, mais jamais une visite ne fut organisée.

Quand nous étions à quai, nous devenions des matelots de pont corvéables à merci (jusqu’à la saturation).

Le nettoyage, la garde, la peinture, la souillarde, les choux (transfert à dos des sacs et caisses de vivres du quai aux locaux qui leur étaient réservés à bord), le tout s’effectuant dans un encadrement assez « chiourme » qui rendait ces travaux inutilement tendus.

Si je dis inutilement c’est que ma génération, dans son ensemble, et ceux qui étaient présents (engagés, appelés et inscrits maritimes) n’avaient pas besoin de cela pour travailler.

En effet, s’il y avait des amateurs d’aventures, je n’y voyais pas de clients habituels des commissariats de police.

Beaucoup d’entre nous étaient, d’origine rurale, comme je l’étais moi-même.

Ma maison natale, dans le sud de la Vienne ou notre famille était implantée depuis le moyen âge, fut jusqu’à la guerre, dépourvue de l’électricité, de l’eau courante, de moyens de transport, etc.

Les conditions de vie y étaient rudimentaires et dépourvues de tout confort.

Nous avions, enfants ou adolescents, connu la guerre, l’occupation, la faim, la peur, et, pour certains dont j’étais, échappé, plusieurs fois et de près à la mort sous des bombardements, des mitraillages, des situations de « sandwich » entre Allemands et maquis, etc.

Nous étions curieux de tout et prêts à nous adapter à toutes les circonstances, nous devenions étonnamment polyvalents, nous étions donc fins prêts et les plus adaptables à supporter sans broncher, avec bonne volonté, les contraintes compréhensibles de la vie à bord des bâtiments disponibles, mais il était inutile de corser la dose.

Il y avait eu une évolution technique inimaginable en ces années de guerre, mais pratiquement aucune normalisation, et notre ambition légitime était aussi de nous y adapter.

Manifestement, notre encadrement, issu en partie de la guerre ou même de l’avant-guerre s’amenuisait ce qui était normal, remplacé par des hommes d’origines sociales, et de traditions différentes.

Il restait des habitudes de commandement « Château arrière », qui cohabitaient avec celles, plus proche, d’une nouvelle génération qui prenait ses marques.

La durée du travail était une notion naturellement abstraite, à la fois pour la marine et aussi de nous.

Ce qui est certain c’est que les amplitudes horaires étaient larges, et qu’à ce sujet s’il y avait des limites nous les ignorions.

Devenu juriste dans le civil quelque 10 ans après, j’ai pu mesurer, au sein de la juridiction où j’officiais, et pendant les quarante années qui ont suivi, à quel point on exagérait des deux côtés de la "barre".

Le lavage (manu maritimi) de notre linge nous posait des problèmes, non pas pour le laver, ce que nous faisions nous-même et naturellement, comme le repassage, mais le séchage devait se faire clandestinement, sous peine de voir relever son matricule et de se retrouver chez le BIDEL.

Je passerais sur la nourriture, car ce qui comptait pour nous à l’époque relevait plus de la quantité que de la qualité.

Toutefois, et par exemple, se retrouver avec un filet de hareng fumé, brut de décoffrage, dans sa gamelle, à absorber au petit-déjeuner avec son pain et le « café ?», était selon mon appréciation « dur à avaler » tant aux sens propres que figuré du terme.

Mon récit ne doit pas apparaître comme une entreprise de démolition prématurée de l’Émile

BERTIN, ce beau bateau qui avait vécu, avec les hommes qui l’animaient, tant d’heures difficiles et glorieuses, et que je n’ai connus que sur le déclin puisqu’il a été désarmé en 1953.

https://i.servimg.com/u/f44/17/44/05/05/e_b_1920.jpgCe n’est que le reflet des impressions et des réflexions d’un homme de 80 ans qui tente de transmettre, en particulier à sa famille, ce qu’il a connu à une époque si différente de celle d’aujourd’hui.

Voici la suite, toujours dans le même contexte.

https://i.servimg.com/u/f44/17/44/05/05/e_b_1921.jpgVous avez compris, l’expérience

BERTIN me troublait, et je me demandais un peu si tous les embarquements se ressembleraient, et si je ne m’étais pas pris moi-même dans le piège des sergents recruteurs « engagez-vous, rengagez-vous ».

J’en étais là, quand passant fin février 1950 devant un tableau d’affichage, je découvris une annonce dont le sens général indiquait que l’on recherchait des hommes « parlants anglais pour effectuer une mission ».

Quand je raconte cela, généralement on pense que je dérive et donne dans la dérision envers notre institution militaire en général, et marine en particulier, alors que c’est, vu par mon hublot, la stricte et simple vérité.

Entré en 6ième lors de l’année scolaire 1941, j’avais, au « Collège Moderne » institué au début de l’occupation, « appris » l’anglais, puis l’allemand, à une époque où l’on passait plus de temps à la cave aux abris, pour cause d’alerte, que dans les salles de classe.

Nos professeurs n’avaient jamais, pour la plupart, mis les pieds dans les pays dont ils enseignaient la langue généralement sous la forme thème version.

J’étais pourtant bilingue puisque je savais m’exprimer couramment en patois poitevin charentais.

Après la récente libération, mes parents (mon père était chef aiguilleur au chemin de fer) n’ayant pas le premier franc pour m’envoyer à OXFORD où à CAMBRIDGE, je n’avais expérimenté mon anglais qu’avec les soldats américains qui avaient bien voulu essayer de m’écouter…

Néanmoins, je sortis un crayon d’une des poches de ma tenue de travail maculée de taches de peinture grise et orange, et, avec une inconscience totale, j’apposais mon nom sur la feuille, avec toutefois la certitude que j’étais plus « missionnaire » que bilingue.

Les choses pressaient, puisque la dizaine de prétentieux inscrits, à laquelle j’appartenais, furent convoquées quelques jours après dans la cabine du L.V G, dont radio coursive informait qu’il prétendait annoncer devenir le plus jeune Amiral de France.

En tenue n° 1, je rejoignis, le dernier, les 8 prétendants alignés dans l’ordre d’arrivée, dans la coursive qui donnait accès à la cabine de notre L.V G.

Le premier appelé ne resta que peu de temps et fut rapidement éjecté, et ainsi de suite, mais à mi-parcours, ceux qui, comme moi attendaient leur tour entendaient le son monter de l’intérieur de la cabine, ce qui me donnait la certitude que l’exaspération de notre testeur allait crescendo.

Quand ce fut mon tour, et que je rentrais dans la cabine, j’ai été reçu par un homme très irrité, qui m’a fait part de son indignation d’avoir vu des gens prétendants savoir parler l’anglais et ayant eu le culot de se s’inscrire comme tel, alors qu’ils étaient nuls de chez nul.

Cela lui apparaissait comme une tromperie, voir comme un délit d’usurpateurs.

Inutile de dire que je me sentais aussi visé par le propos, et dans mes petits souliers à tige, m’attendant à mon tour à être traité d’imposteur.

Il se produisit alors un premier miracle, puisqu’il me dit de disposer sans rien m’avoir demandé.

Un deuxième eu lieu le lendemain quand je fus informé que j’étais retenu pour la mission dont j’ignorais tout.

Une nouvelle convocation chez le L.V G. me mis dans tous mes états, imaginant qu’ayant réfléchi il s’était souvenu n’avoir rien demandé.

J’y allais ponctuellement, aussi zen que le condamné vers la guillotine.

Mes appréhensions étaient inutiles puisque le L.V G me reçu fort courtoisement, m’informa que j’allais aux U.S.A, en élément précurseur, pour la réception de 2 D.E livrés à la France, me félicita, me dit que j’allais faire « une bonne ribote », et être envoyé en subsistance ailleurs en attendant mon départ.

Quand je repris le chemin du poste et des occupations en cours, j’étais aussi heureux qu’un émigrant IRLANDAIS de la belle époque auquel on aurait remis à la fois le billet de transport et la carte verte.

Le 1er février 1950, j’embarquais comme subsistant sur le D.E MAROCAIN, c’était la deuxième marche vers la découverte de l’Amérique.

devouleme

par

par

').

').